かがくくらぶコスモ

2024年10月

2日【仮説実験授業】花と実⑦

榎本昭次先生

9日【腐敗と発酵】味噌仕込み〝麦味噌〟

八田珠穂

16日【仮説実験授業】花と実⑧

榎本昭次先生

23日【天文研究室】星空散歩〝月〟

*10月26日(土)は【秋のコスモ遠足】〈武蔵野公園〉

*10月30日は5週目で、お休みです。

=====

2日【仮説実験授業】花と実⑦

今日も季節のいきものが一緒です。

ルリタテハノのサナギはキラキラしています。

授業終了後には

3個のサナギは旅立ち見守り隊立候補のお友だち3名に預けられました。

タマスダレと彼岸花

タマスダレは先生の大好きなお花だそうで思い出話と共にご紹介くださいました。

彼岸花が田んぼの畦道やお墓の近くに植えられている理由も興味深いですね。

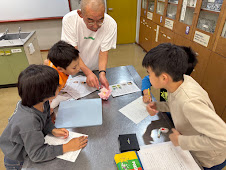

9日【腐敗と発酵】味噌仕込み〝麦味噌〟

「腐敗と発酵」2回目の授業。

前回の子ども達の様子から難しかったことは豆を満遍なく細かく潰すこと。

ホロリと指先で潰せるほどに柔らかく煮た大豆を、前回よりひとまわり大きな袋に入れて、袋の外から潰します。袋を破らないよう、そして豆の粒が残らないよう丁寧に丁寧に潰します。

塩きり麹も自分たちで用意して、潰した大豆と混ぜ合わせます。この時も優しく丁寧に麦麹を潰さないよう隅々までよく混ぜ合わせるように優しくまとめていきます。

〝おいしくおいしくおいしくなぁれ〜〟と声をかけながら作業をすることで扱いが丁寧に…のハズなのですが、今回も

あな、あいた〜〜

ふくろ、ばくはつっっ!笑💦

無事に麦味噌の仕込みができました👌

前回のコメみそは4月でした。

仕込みから半年が経ち、今の状況を聞きました。

もう食べたよー!

なんかめっちゃ甘かった!

いい匂いすぎ、神!

しょっぱかった!

味噌汁にしたけど濃かった‥

…などなど。

感想はいろいろありましたが、自分で好みの濃さにして食べることや、「みそだけ」の味噌汁(これも美味しいのですが、)とは別に、出汁(顆粒だしやかつおぶしの粉、とろろ昆布など)となるものを入れることで味に深みが出ることを話しました。

お湯でといてすぐ飲める味噌汁ですから、そこに乾燥野菜やわかめ、梅干しを一つ入れるだけでいい補食になります。

自分で作ったお味噌が食卓に並び、家族のお腹を満たし健康にもいい。

今日の仕込みの様子を話題にしてもらえたら最高です。

16日【仮説実験授業】花と実⑧

10月15日の栗名月、先月9月17日の芋名月のお話がありました。

芋名月のいもはサトイモです。縄文初期の稲作が伝来する前は里芋が主食だったことから、どれだけ大切にされ、収穫の喜びと感謝はひとしおだったことなのでしょう。

教室中に秋の香り。

その正体は金木犀です。可愛らしい黄色の花をつけた枝。木には雄の木、雌の木があり日本に入ってきた時には可愛らしい花と芳しい香りが好まれ、雄の木ばかりが入ってきたそうです。金木犀…キンモクセイ。サイの肌によく似た樹皮を持つ枝の先には金の花が芳しい香りを漂わせながらと咲きこぼれ…。牧野富太郎先生の命名だそうですよ。

花と実では「いちご」のお話から農家とは切ってもきれないミツバチの話のお話へ。

長野から遊びに来た可愛らしいりんごは甘い香りを漂わせていました。「リンゴ園の工夫」はまた次回のお楽しみです。

23日【天文研究室】星空散歩〝月〟

中秋の名月には栗や芋、団子を添えて、

スーパームーンは大きいね、

今日は三日月、満月はいつ…?

あれ?今夜は暗い…新月?

‥と、月は遠くにあるものだけど、生活の中にあってとても身近に感じる存在ですね。

〝天文研究室「星空散歩」〟では「月」がテーマ。

月の概要を確認してみます。

距離や大きさ、その質量…。

ヒトが月に到着前と到着してからの歴史もなるほど、面白い。

さて。月ってどんなふうにできたの?

過去に考えられた「三つの説」と「今最も新しいと言われている説」について、みんなで深く考えました。

…ってことは、

…じゃあさ、じゃあさ、

どうして「新しい説」が一番有力なのかのみんなの意見はとても面白い。

そして、新月、三日月、十三夜と月の形でその佇まいから名前が変わるの事はとても興味深く、惹かれます。

「月齢早見版」では自分が生まれた時の月の形を知って、月に思いを馳せました。

.jpeg)